Газета «Взгляд» 12 августа 2008, 20:00 http://www.vz.ru/culture/2008/8/12/195797.html

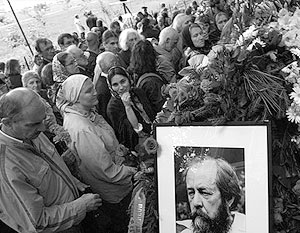

Прощание с А.И. Солженицыным

Фото: ИТАР-ТАСС

1

Когда Он лежал при свете свечей в центре Большого собора Донской иконы Божией Матери, лицо его было свято и спокойно.

Земная жизнь провожала его исполненным долгом перед этой землей и современниками.

Это Он вернул России историческую память.

Это словом Его «ГУЛАГа» случилось покаяние в нашем отечестве.

Это через Его волю ЗЭК вернулся из лагерей в историю в сане мученика.

Это Его тексты в мире вернули русской литературе утраченное ею место.

И наконец, это Он заставил тревожно-надменную Америопу говорить с Россией не только на языке ракет и идеологий, но и на языке мысли и слова, Америопу, которая не забыла о своем страхе, но забыла о своей надменности.

2

Когда по дороге из храма к могиле неожиданно возникли очень рослые люди в строгих костюмах, которые профессионально изменили характер движения, чуть раздвигая идущих, своей волей заставив увидеть в шаге слева президента, я подумал, что высокий рост – необходимый инструмент контроля пространства, хаос подчиняется только воле и надвзгляду…

З

…И когда церковный хор отпел православного мыслителя и писателя А.И. Солженицына, и когда прозвучал залп в память о боевом капитане Солженицыне, и когда бросили на крышу его нового дома первыми горсть земли и Наталья Дмитриевна, и сыновья – Степан, и Игнат, и Ермолай, и внуки А.И. и Н.Д. – Катя семи лет, Ваня шести лет, Митя семи лет, Аня шести лет, и родные и близкие, и президент, и люди, стоящие рядом, и потом, когда закопали гроб с телом А.И. за алтарем храма Иоанна Лествичника и положили цветы, и ушел президент, и милиция позволила людям быть в своем движении – стихийно два кольца закружились вокруг могилы; и одно – внутреннее – двигалось против часовой стрелки, как в похоронном обряде аньешти (хоровод смерти), а второе кольцо – внешнее – шло посолонь, по часовой стрелке, ибо хоровод посолонь – это движение жизни. Так прощались с А.И. две стихии движения. Приветствуя и провожая его.

4

В здании Академии наук, где прощались с А.И. накануне, встали столы и завершился поминальный обряд.

И как уместно было выступление Филиппа де Валлье – губернатора знаменитой Вандеи, который на двухсотлетие восстания приглашал А.И. Солженицына, вождя и воина нашей Вандеи (примечательно, что именно в эти дни давнего августа, заслушав доклад Баррера, Конвент решил «уничтожить» Вандею, направив туда армию Клебера и Марсо).

Переводил де Валлье Никита Струве – директор знаменитого «ИМКА-Пресс», который первым издавал все книги А. Солженицына и выпустил первое солженицынское собрание сочинений в Париже.

Последней говорила Н.Д. Она возразила В.А. Успенскому, говорившему о том, что А.И. в одиночку победил власть идеологии. Она сказала, что за Солженицыным стояла армия невидимых помощников, которых сам Солженицын назвал невидимками, и, выдавленный из России, Солженицын, не имея дома, не зная, где они будут жить, первым делом стал писать дополнительную главу к «Теленку», и на вопрос Н.Д. «Почему именно это надо делать в первую очередь?» А.И. ответил: «Боюсь что-то забыть». Потом написанная глава была помещена в банковский сейф, подальше от любопытных глаз КГБ.

И еще Н.Д. сказала, что была счастлива все эти годы, а последнее полугодие, перевозя в кресле из комнаты в комнату А.И., всегда сидевшего прямо и работавшего до последнего дня (чтение корректуры своего очередного тома он закончил в семь часов вечера, за четыре часа сорок пять минут до своего ухода), видела в нем не угасающего старца, но раненого воина.

Последний приют А.И. Солженицына – в Донском монастыре, который построен на месте стана русских воинов, где когда-то стояла походная церковь Преподобного Сергия Радонежского со чтимой иконой Божией Матери, прозванною Донской.

Леонид Латынин